交通誘導警備業務2級検定項目

(令和版)

第3章 車両等の誘導に関すること

第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力

2 合図の種類と基本動作

- 交通誘導警備員の、体の向きや手足の動きが、人や車両の通行に大きな影響を与える。

- 常に正しい姿勢と要領で合図を行う。

⑶ 小旗を使用した幅寄せ、徐行の誘導

ア、幅寄せの合図

- 体を車両に対し、やや半身にする。

- 警備員から見て左に寄せる場合は、右手に白旗を持ち頭上やや右前方に上げ、車両を注視しながら、右から左へ頭上から肩の高さに向かって振る。

-

- 上記の幅寄せの合図は片側交互通行規制の場合、起点側での進行の合図に使用します(車両が車線を変更して進行するため)。終点側においても規制車両(標示車両)保安用資機材等を使用している場合などは大きく車線をまたいで進行するためこの合図を用います。

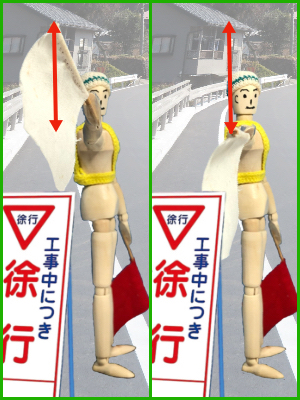

イ、徐行の合図

- 体を車両の進行方向に平行にする。

- 車両を注視し、車両側の白旗を手の甲を上にし、肩の高さと水平にする。

- 手旗を、手首のスナップによって、上下に振る。

- 手首の振りに合わせて警笛を短音(約0.5 秒間)で等間隔に吹鳴する。

-

- この合図はあまりわかってもらえないため、両手を広げて腰のあたりで、スピードを「抑えて抑えて」といったジェスチャーを行うことが多いです。

⑷ 小旗を使用した後進の誘導

ア、後進の合図

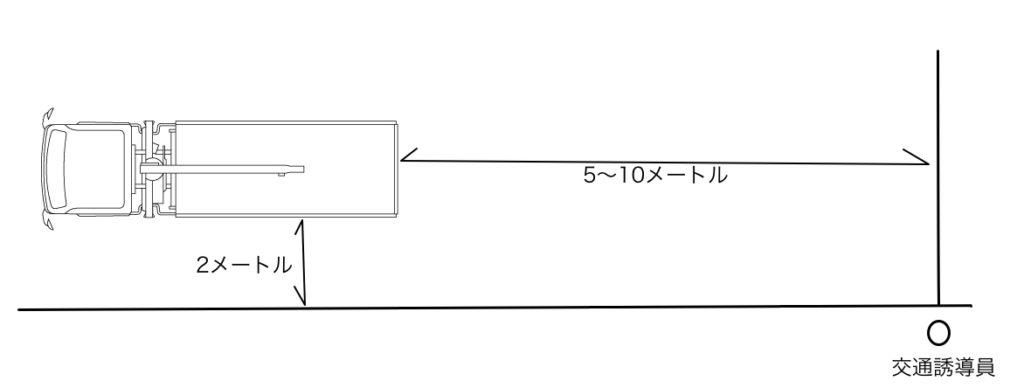

- 後進誘導を行う位置は、原則として、車両の側面から2メートル以上、車両後部から5〜10メートル離れた位置で、サイドミラー等で運転者から見える位置で行います。

次の図は、警備員が歩道上又は道路の左側で後進誘導を行う場合の警備員の位置を示したものですが、左側が危険な場合等には、車両の右側で誘導する場合もあります。

- 体を車両の進行方向に平行にする。

- 進行方向側の手に赤旗、車両側の手に白旗を持つ。

- 進行方向の安全を確認した後、赤旗を自分の前方に伸ばして、後続してくる車両等に停止、又は注意の合図を継続する。

- 後進車両を注視して、白旗を肩の高さにする。

- 進行方向の安全を確認しつつ、白旗を進行の合図の要領で左右に大きく下を通って振りながら、車両と距離を保ちながら誘導する。

- 腕の動作に合わせて、警笛を短音と長音の組合せ(ピピー、ピピー)で等間隔に吹鳴する。

- 移動するときは、足が絡まないよう、自然に歩行する。

- 停止させる場合は、ドライバーがサイドミラーで確認できるように、サイドミラーに正対し赤旗を頭上に上げて停止の要領で振る。(警笛は長音ピー)

◎ 工事車両のバック誘導は、現場でもよくあります。検定の実技では、ゲートを開けて真っ直ぐさがる模擬誘導だけですが、実際の現場では、大型車両が道幅いっぱいの場所を曲がりながら下がったり、切り返しをして下がったりと複雑なバック誘導がほとんどです。誘導位置も右側を見たり左側を見たりと移動する場合も多々あります。誘導員自身が安全な位置で誘導することはもちろんのこと、ドライバーとの意思疎通も重要になります。

コメント