警備員指導教育責任者2号業務

◎救急蘇生法と警備員

- 救急蘇生法とは、容態が急変した人の命を守るために必要な知識と手技(技能)のこと。

- 警備業務はその業務の性格上、一般の人に比べて事件、事故等による負傷者に遭遇する可能性大。

- 警備員は負傷者に対し適切な措置をとることが社会的に期待される立場にある。

- 日頃から救急蘇生法について正しい知識と技能の向上に努め、不測の事態に備える必要がある。

- 救急蘇生法の適否は、直接、人体の安否にかかわるもの、正確な知識を身につけ、細心の注意と確信を持って迅速に当たることが重要。

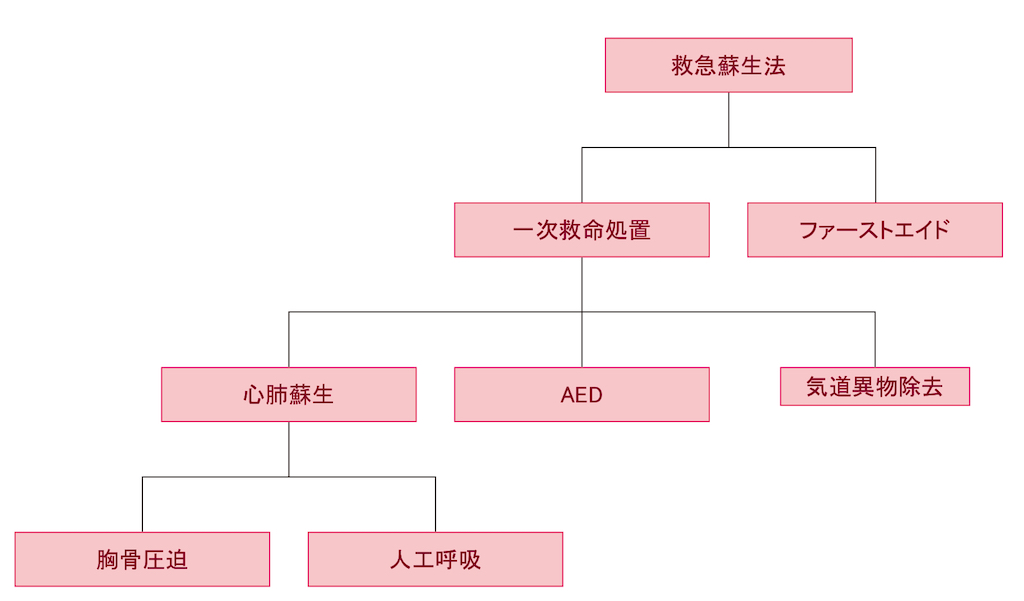

○市民(警備員)が行う救急蘇生法は一次救命処置と簡単なファーストエイドです。

- 一次救命処置は、特別な資格がなくても誰でも行うことができる。

- 一次救命処置は、救急救命士や医師が医療資材を用いて行う二次救命処置よりも命を守るために大きな役割を果たす。

○「一次救命措置」とは

- 突然の心停止、もしくはこれに近い状態になった傷病者を社会復帰に導くための方法を一次救命処置という。

- 心肺蘇生、AED(自動体外式除細動器)を用いた電気ショック、気道異物除去。

○「ファーストエイド」とは

- 「応急手当」という言葉は心肺蘇生などの心停止への対応も含めた意味に使われることも多いため、心停止への対応は含まないものとして「ファーストエイド」という言葉が現在では選択されている。

- 一次救命処置以外の急な病気やけがをした人を助けるために行う最初の行動。

- ファーストエイドにより命を守り、苦痛を和らげ、それ以上の悪化を防ぐことが期待できる。

- 熱中症への対応、出血に対する圧迫止血も含まれる。

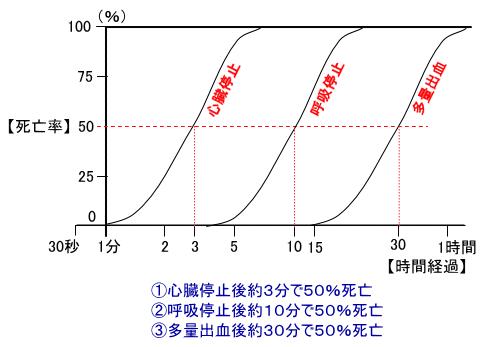

○救急蘇生法の重要性

- 急変した傷病者を救命し、社会復帰させるために必要となる一連の行いを「救命の連鎖」という。

- 「救命の連鎖」を構成する4つの輪がすばやくつながると救命効果が高まる。

- 「救命の連鎖」における最初の3つの輪は現場に居合わせた者によっていち早く行われることが重要。

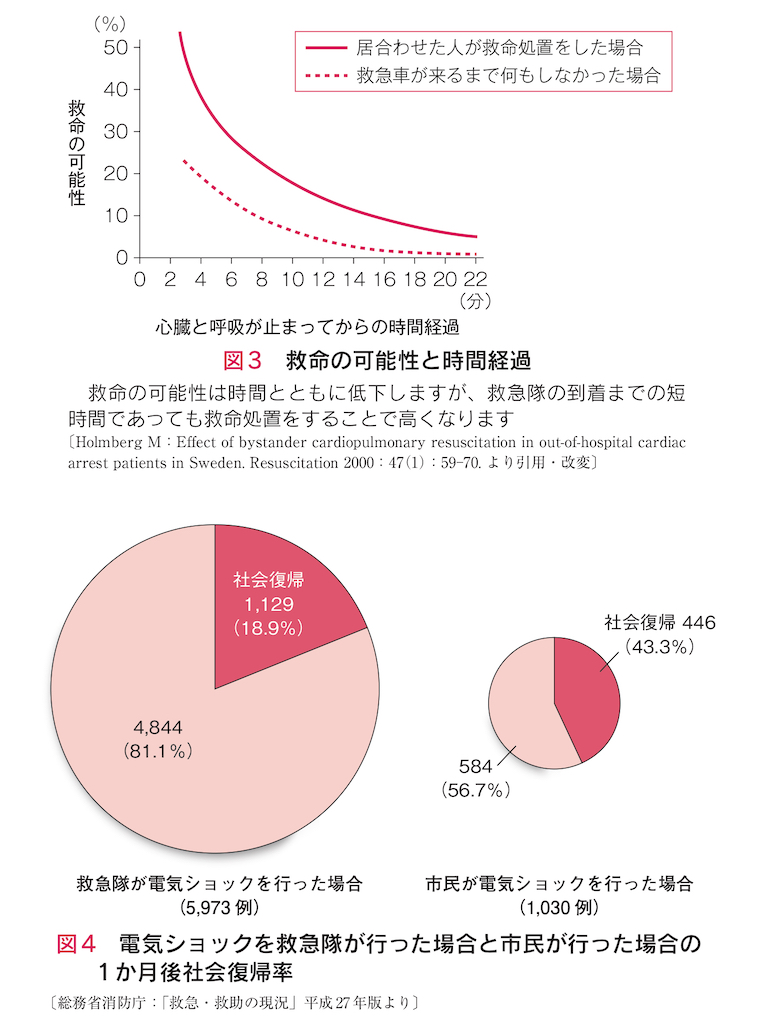

- 心肺蘇生やAEDの使用を素早く行うことで、生存率や社会復帰率が高まる。

*心臓と呼吸が止まってから時間の経過とともに救命の可能性は急激に低下する。

*救急隊を待つ間に居合わせた市民が救命処置を行うと救命の可能性が2倍程度に保たれる。

参考

厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/index.html)

救急蘇生法の指針2015(市民用)(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000123021.pdf)

上記を加工して作成

当ブログ内:救急蘇生法の指計2015

日本蘇生協議会ホームページ(https://www.jrc-cpr.org/)

救急蘇生法の指針2020(市民用)(救急蘇生法の指針 2020(市民用)の有効活用及び周知等について)

日本救急医療財団ホームページ(http://qqzaidan.jp/)

当ブログ内:改訂版・救急蘇生法の指針2020(市民用)

次の項目は、救急蘇生法2(指教責基本)

その他の、指教責2号項目一覧

コメント